Acer tschonoskii Maxim.

(ムクロジ科カエデ属)

| 以下、6枚の写真撮影はいずれも奥秩父にて | |

|  |

|  |

|  |

|  |

| 通常は紅葉するAcer tschonoskii Maxim.ですが、

日陰など日照条件が悪い場所では紅くならずに橙色程度で落葉することもあるようです。 この橙色も薄めから濃いめまで幅がありました。 |

|

これらの写真を撮影していたころはまだ、埼玉県内に分布するものはAcer australeに分類していました。 参考:埼玉県自然の博物館研究報告「埼玉県内にはミネカエデ(Acer pellucidobracteatum)は 分布しない」(Bull.Saitama Mus. Nat. Hist. [N.S.] No.16, 21-24. March 2022) 十分に生長した葉はAcer micranthum(コミネカエデ)よりも大きめです。 あれから数年が経過し、分子解析による結果が公表されたところですが、このAcer tschonoskii Maxim.とAcer pellucidobracteatum等 の分類と和名については歴史的なねじれ問題もあり、現時点ではまだ解決されていません。 |

| 現在発行されている図鑑では「Acer australeは雌雄異株」とされていたので、雌雄同株の個体が見つかったときは驚きました。 下の3枚の写真は5月下旬に埼玉県内某所(B)にて拾った雌雄同株のAcer tschonoskii Maxim.です。 花序の頂点は花弁の紅い雄花で、その下にある薄緑色した半開きの花弁を開いてみると立派な雌しべを持つ雌花でした。 | |

|  |

|  |

|  |

|

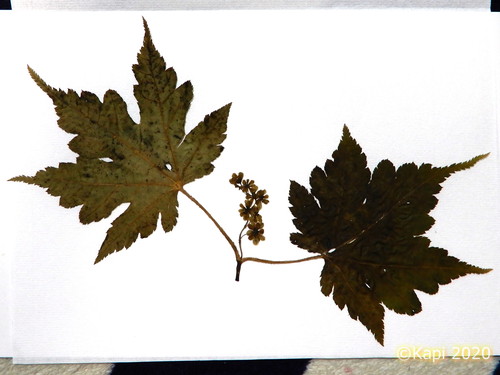

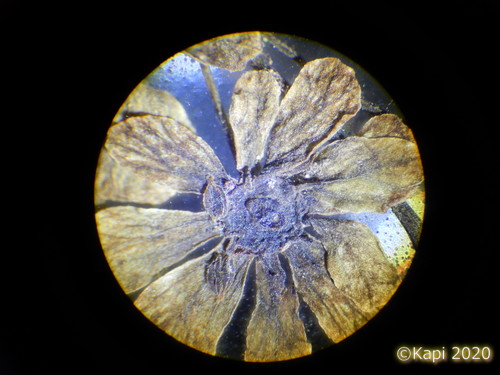

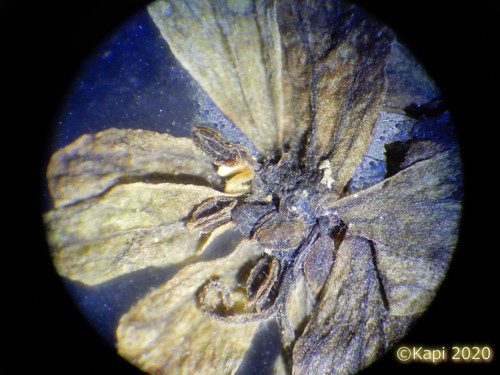

2020年、コロナ禍で外出もままならない最中に手持ちの標本を再確認・・・2017年に県内某所で拾った葉の標本&写真の中に雌雄が

同じ花序についているもの(雌雄同株)を確認しました。 当時は顕微鏡を持っていなかったのでにそのまま標本にしてしまいましたが、その後縁あって顕微鏡が手に入ったので拡大してみました。 2025年追記 Acer australeに分類していた頃はこの雌雄同株について不思議でなりませんでしたが、分子解析結果によりAcer tschonoskii Maixm.だと判明したことにより、この 雌雄同株の存在が確認できたことが逆にAcer tschonoskii Maxim.であったことの一証明になるのではないかと思いました。 |

|

| |

| ↑2017年採取当時に撮影した写真 | ↑花序のアップ(先端が雄花) | |

| ||

|

| |

| ↑2020年に改めて撮影した雄花の部分 | ↑2020年に改めて撮影した雌花の部分 | |